本书作者为20世纪80年代的“选调生”。作者以本人的原始日记、书信为素材,详细描写了一名全国重点大学的理科毕业生接受选调到甘肃农村工作的亲身经历和心理活动,真实呈现了改革开放初期中国西北基层社会的风土民情,以及中国各社会阶层迎接大时代浪潮冲击的人生百态,再现了当时中国青年知识分子面临的职业、爱情和社会环境冲突,以及他们面对时代变迁而产生的人生困惑与思考。

“选调生”是指省级党委组织部有计划地从高等院校选调品学兼优毕业生到基层工作,作为党政领导干部后备人选进行重点培养。1965年6月,中央批准高等教育部《关于分配一批高等文科毕业生到县以下基层单位工作的请示报告》,全国选调生工作由此开始,后因“文化大革命”中断。20世纪80年代,根据陈云同志提议,中共中央组织部设立青年干部局,选调生工作重新展开。2000年和2008年,中组部相继发布《关于进一步做好选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼工作的通知》和《选调优秀高校毕业生到基层培养锻炼工作暂行规定》,选调生制度进一步完善。这一政策有效缓解了基层人才短缺的问题,许多优秀的选调生在基层工作中表现突出,成为各行各业的领军人物,为社会的发展作出了重要贡献。

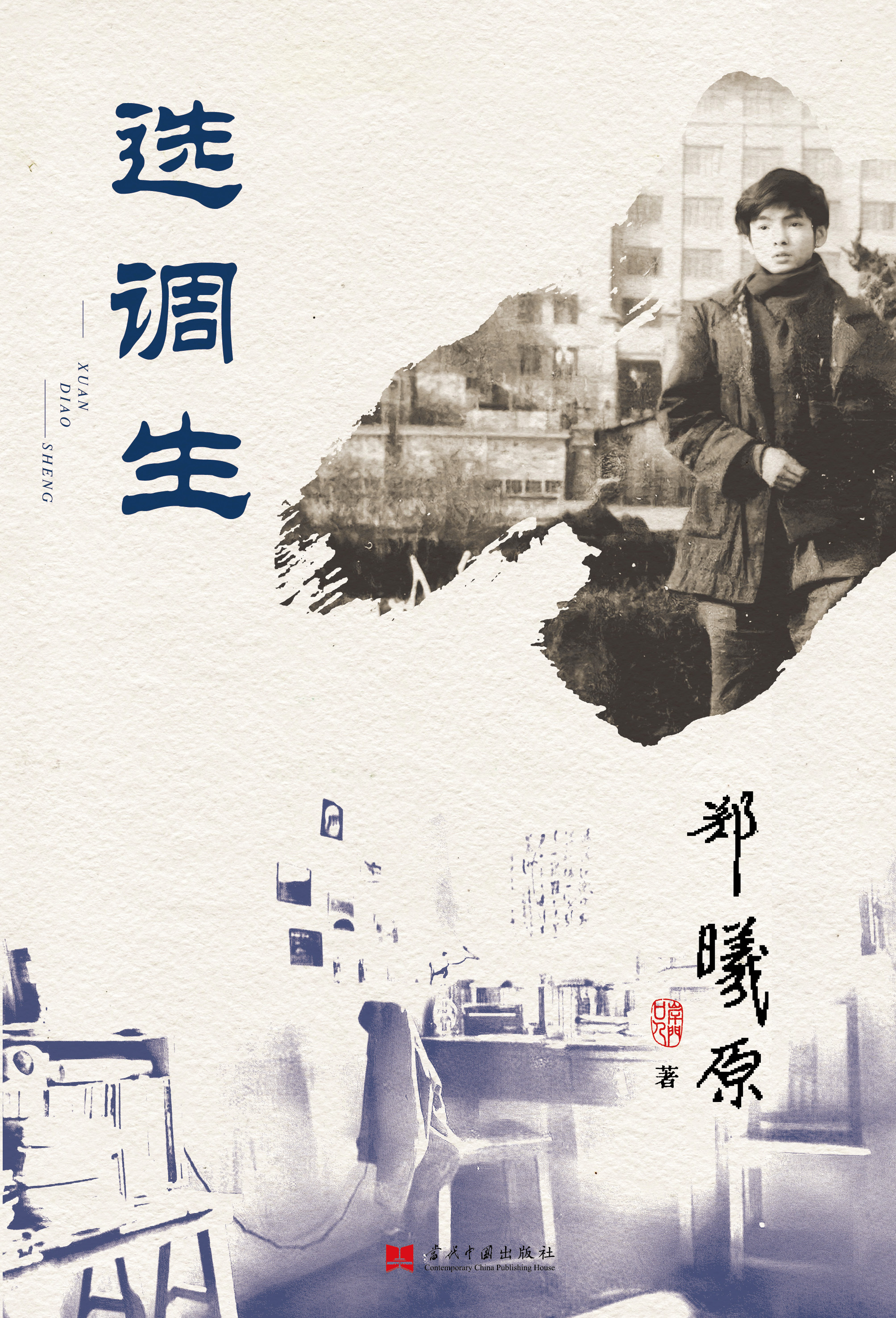

郑曦原,1963年5月出生于四川省内江市。先后就读于兰州大学、外交学院、北京大学,2005年在美国杜克大学桑福德公共政策学院做访问学者。曾任中国驻纽约总领事馆副领事、驻希腊大使馆首席馆员兼政务参赞,外交部政策规划司参赞,中国驻孟买总领事、驻曼彻斯特总领事,外交部外事管理司一级巡视员。进入外交部前,曾任职于甘肃省康县岸门口镇政府、甘肃省文化厅、国家物价局。现为清华大学战略与安全研究中心特约专家。

著有《中国远古文化》《通向未来之路:与吉登斯对话》(与李方惠合著)、《高位的危机》(与以克合著)、《帝国的回忆——<纽约时报>晚清观察记》(《南方周末》2001年度十大中文好书)、《共和十年——<纽约时报>民初观察记》(《北京晨报》2011年20本年度致敬图书)、《浴火重生——<纽约时报>中国抗战观察记)》(中共中央宣传部、国家新闻出版广电总局“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年百种重点图书”)。协助其父郑时文编著《穿过硝烟的军列——一个学生兵的朝鲜战争亲历记》。